Cosa muove davvero i nostri legami?

L’indagine che sto portando avanti sul mio rapporto con il mondo esterno parte da una domanda preliminare e profonda:

cosa sono, davvero, le interazioni con gli altri?

Viviamo immersi in una rete di relazioni che classifichiamo con etichette rassicuranti: famiglia, amici, colleghi, alunni, conoscenti, contatti. Ma anche sportivi che seguiamo, voci che ascoltiamo in TV, volti che scorrono sui social.

Ma cosa resta se togliamo tutto questo?

Qual è la sostanza nuda e originaria dello stare in relazione?

Mi viene da pensare che, molto prima delle parole, le relazioni avessero una funzione concreta e vitale: servivano a cacciare insieme, a difendersi, a tramare strategie, a prepararsi al pericolo. L’altro non era un ruolo, ma una presenza essenziale alla nostra sopravvivenza. Alleato o minaccia. Appartenenza o isolamento. Fuoco o freddo.

E forse, ancora oggi, sotto la superficie raffinata dei ruoli e delle abitudini, queste stesse forze arcaiche continuano ad agire.

Quando faccio lezione, mi sembra a volte di stare dando istruzioni a una tribù prima di una caccia.

Non sto solo spiegando, sto trasmettendo strumenti, tracciando mappe, addestrando.

Sto offrendo modi per affrontare il mondo là fuori.

Quando si chiacchiera — al bar, a scuola, in casa — spesso non stiamo semplicemente “passando il tempo”, ma stiamo inconsapevolmente organizzando piani, leggendo segnali, tastando il terreno.

Ogni frase può essere un’esplorazione: di chi sei, da che parte stai, quanto posso fidarmi.

Anche le pause, anche le battute, anche i silenzi: sono parte di una danza antica tra alleanza e rischio.

E poi arriva la prova.

La verifica, l’esame, il confronto.

In quei momenti, si attiva il rito della battaglia simbolica.

Si entra nella foresta. Si è soli con le proprie armi.

Si vince o si perde. E il voto, quel numero apparentemente astratto, ha un valore tribale: è il segnale che determina se sei pronto, se sei stato all’altezza, se puoi procedere con il gruppo o devi restare indietro.

È forse per questo che lo sport ci commuove tanto.

Perché mette in scena tutto questo in forma pura: la sfida, la strategia, la tensione, il corpo che osa, il momento della verità.

Guardiamo una gara e dentro di noi si risveglia un’antica memoria emotiva: quella in cui la corsa, il duello, la vittoria non erano intrattenimento, ma vita o morte, onore o esclusione.

E poi, a contrasto con tutto questo movimento, ci sono i legami forti, quelli stabili, quelli che sentiamo “di casa”.

La famiglia, la vera amicizia, la casa stessa: sono il cerchio protetto del villaggio, il perimetro in cui si può abbassare la guardia, dove non si deve dimostrare nulla.

Sono la voce che ti riconosce anche quando fallisci, il fuoco al centro del campo, il luogo in cui si raccontano le storie dopo l’esplorazione.

Con un amico vero, puoi dividere il silenzio come si divideva un pezzo di pane.

Con chi ami davvero, puoi tornare sconfitto e non perdere il tuo posto nella tribù.

Eppure — e qui affiora un pensiero amaro — questa stessa natura che ci lega può anche dividersi e uccidere.

Forse non tutte le guerre nascono solo da interessi economici, ideologie o religioni.

Forse alcune — e forse sempre più di quanto vogliamo ammettere — nascono dal fondo oscuro e inconfessato del piacere primordiale dello scontro, dal bisogno di identificare un nemico, di misurarsi, di colpire, di prevalere.

Come se, in alcuni, l’archetipo della caccia o della battaglia non si fosse mai sublimato, ma cercasse ancora campo reale in cui manifestarsi.

È una parte scomoda da guardare in faccia, ma forse necessaria:

ci sono uomini che godono della guerra, e non solo del potere che essa porta, ma del gesto stesso del colpire, del marcare un territorio, del distruggere un nemico.

E questo non è solo orrore. È umanità che non ha trovato ancora un fuoco attorno a cui raccontare la propria ferita.

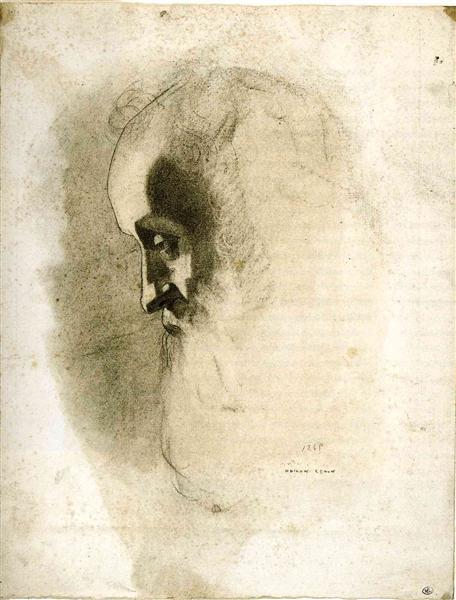

Rodolfo Bresdin - Odilon Redon

Commenti

Posta un commento